Общество

Еврейский волкодав

Сумерки приносили Одессе налёты, убийства и ограбления...

20.07.2016

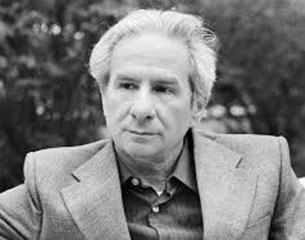

После Александра Володина остались прекрасные пьесы и сценарии: «С любимыми не расставайтесь», «Пять вечеров», «Звонят, откройте дверь», «Осенний марафон». Но и его личный сюжет удивителен: перед нами обыкновенный святой, попавший в нелепую и страшную советскую жизнь. Грехи за ним водились: на перерыв он уходил с гримершей и бутылкой коньяка, возвращаясь пьяный и в ее помаде. Зато советских, иудиных грехов – предательств, доносов, ненужных подписей – Володин не совершал.

После Александра Володина остались прекрасные пьесы и сценарии: «С любимыми не расставайтесь», «Пять вечеров», «Звонят, откройте дверь», «Осенний марафон». Но и его личный сюжет удивителен: перед нами обыкновенный святой, попавший в нелепую и страшную советскую жизнь. Грехи за ним водились: на перерыв он уходил с гримершей и бутылкой коньяка, возвращаясь пьяный и в ее помаде. Зато советских, иудиных грехов – предательств, доносов, ненужных подписей – Володин не совершал.

Внешне судьба Александра Володина прекрасна: в 36 лет он стал одним из самых известных драматургов Советского Союза, затем – успешнейшим сценаристом. «Фабричная девчонка» вышла в 1955 году, ее поставили в Центральном театре Советской Армии, затем она широко пошла по стране. На премьере володинских «Пяти вечеров», поставленных в 1959 году в БДТ Товстоноговым, зрители в антракте ходили с блестящими от слез глазами и красными пятнами на щеках, обнимались – теперь такие сильные театральные чувства и представить-то невозможно.

«Назначение» выпустил уже режиссер Олег Ефремов в только что созданном, бешено популярном, ставшем голосом поколения «Современнике» – снова успех, и какой! Володина больно кусала консервативная критика: он-де дегероизирует советских людей, и к тому же певец мелкотемья, но это оборотная сторона советского театрального успеха, такова судьба любого серьезного драматурга. Зато его вместе с признанными мэтрами драматургии министр культуры Фурцева позвала на совещание в ЦК, зато он богат. Драматурги получали восемь процентов от сбора, а «Фабричная девчонка», «Пять вечеров», «Моя старшая сестра», «Дульсинея Тобосская», «С любимыми не расставайтесь» шли по всей стране. В СССР популярные театральные авторы считались миллионерами. Потом он начал писать для кино, и успех повторился: по его сценариям сняли 25 фильмов, многие из которых стали классикой. А «Осенний марафон» Данелии вошел в отечественный культурный код и разлетелся на пословицы, типажи фильма стали нарицательными.

Но если взглянуть на судьбу Володина его собственными глазами – через интервью, автобиографическую прозу, пьесы и фильмы – впечатление окажется иным. Поздние интервью особенно показательны: в них бьется сплошное беспросветное страдание, особенно страшное из-за того, что оно заучено, как мантра, приросло к душе, словно короста. Неприятие себя, мучительный стыд за то, что сделал и не сделал, за слова, поступки, успех, лицо и тело – в душе зияет кровоточащая дыра, с годами она становится все больше. Человек тащил себя по жизни, как Иисус крест, каждый вечер забегал в соседний магазин, где ему выносили шкалик, нежно любил знающих его привычки официанток из соседней рюмочной – и рассказывал об этом во всех интервью.

Но если взглянуть на судьбу Володина его собственными глазами – через интервью, автобиографическую прозу, пьесы и фильмы – впечатление окажется иным. Поздние интервью особенно показательны: в них бьется сплошное беспросветное страдание, особенно страшное из-за того, что оно заучено, как мантра, приросло к душе, словно короста. Неприятие себя, мучительный стыд за то, что сделал и не сделал, за слова, поступки, успех, лицо и тело – в душе зияет кровоточащая дыра, с годами она становится все больше. Человек тащил себя по жизни, как Иисус крест, каждый вечер забегал в соседний магазин, где ему выносили шкалик, нежно любил знающих его привычки официанток из соседней рюмочной – и рассказывал об этом во всех интервью.

Давние обиды болели, унижения не забывались, прошедшее страдание саднило. После смерти матери его отец женился на другой. Та поставила условие – «без детей!», и Сашу растила московская родня. Слова «я при богатых родственниках влачил ничтожное существование прохиндея» переходили из рассказа в рассказ, из газеты в газету. Как ему всем классом собирали деньги на билет в кино и на ботинки, врезалось в память на всю жизнь. Как и то, что родня в сердцах выгоняла его из дома, и он возвращался только на следующий день, когда о нем начинали беспокоиться. Или случай в пионерлагере. Он повесил над кроватью фотографию не Ворошилова или Буденного, а Качалова в одной из ролей, и за это его образцово-показательно выставили вон – он был изгнан из лагеря под барабанный бой, уходил оттуда между двух пионерских шеренг. Домой он вернуться не решился и отбыл оставшийся ему в пионерлагере срок на московских чердаках, рядом с воришками. Так Александр Володин запомнил свое детство, и если там и было что-то другое, то он об этом не говорил. Не человек, а больной нерв, откликающийся не только на свою, но и на чужую беду. Для писателя это дар небес, для обывателя – ноша, нести которую невыносимо. Ежедневный шкалик водки – плата не только за ставшие привычкой на всю жизнь фронтовые «сто грамм», которые из-за убыли личного состава часто оборачивались пол-литром, но и за постоянную душевную боль.

Боль была так сильна, что он не вспоминал свирепствовавший в Советском Союзе антисемитизм – а ведь его профессиональное становление пришлось на страшные годы, конец 40-х – начало 50-х, когда Сталин готовил депортацию евреев. В театральном и киношном мирах ситуация была особенно острой: космополитская кампания, дело антипатриотической группы театральных критиков основательно их перепахали. Драматург Анатолий Суров, чья карьера оборвалась, когда выяснилось, что за него писали выброшенные из профессии люди с еврейскими фамилиями, ушел в ГИТИС, учил профессоров и студентов жить правильно:

Боль была так сильна, что он не вспоминал свирепствовавший в Советском Союзе антисемитизм – а ведь его профессиональное становление пришлось на страшные годы, конец 40-х – начало 50-х, когда Сталин готовил депортацию евреев. В театральном и киношном мирах ситуация была особенно острой: космополитская кампания, дело антипатриотической группы театральных критиков основательно их перепахали. Драматург Анатолий Суров, чья карьера оборвалась, когда выяснилось, что за него писали выброшенные из профессии люди с еврейскими фамилиями, ушел в ГИТИС, учил профессоров и студентов жить правильно:

– И вот я стою в этом гнезде космополитизма и с отвращением лОжу руки на эту кафедру!..

Послевкусие космополитской кампании ощущалось до конца СССР, но это обстоятельство навязано извне, память о нем не болела. В нее врезалось только одно: когда он, еще не Володин, а Лившиц, принес свой первый рассказ в альманах «Молодой Ленинград», редактор сказал, что у него плохая фамилия. Псевдоним он получил по имени стоявшего рядом шестилетнего сына Володи. Антисемитский психоз тогда был очень силен. Сталин решал важную политтехнологическую задачу: ненависть к другому мешает думать о том, что ты живешь впроголодь и тебе негде помыться. Но Володин этого не вспоминал. Ему не до навязанной евреям общей вины, его мучали собственные грехи.

Кто из драматургов принимает попреки театральных критиков как указание к действию? А у него они вызывали депрессию, и каждую новую пьесу Володин писал о другом. Мораль «Назначения» удивила даже любившего володинскую драматургию Товстоногова – «что, если человеку пора на пенсию, я не имею права его уволить?» – и пьесу поставил Ефремов в молодом «Современнике». Драматург сопротивлялся этому, как мог: «Товстоногову не понравилась, значит, плохая, не стал бы он врать». Во время читки Володин извинялся перед труппой за каждое слово, казавшееся ему неудачным, и обещал все переделать. К концу жизни он и вовсе разочаровался в своих пьесах и долго запрещал Щедрину ставить «Фабричную девчонку», во время встречи с режиссером пытался отобрать у него и выкинуть в окно библиотечный журнал, где та была напечатана. (Вышедший в 1983 году спектакль театра Моссовета между тем получился прекрасным.) Стоит ли удивляться тому, что его жизнь складывалась так неровно?

Кто из драматургов принимает попреки театральных критиков как указание к действию? А у него они вызывали депрессию, и каждую новую пьесу Володин писал о другом. Мораль «Назначения» удивила даже любившего володинскую драматургию Товстоногова – «что, если человеку пора на пенсию, я не имею права его уволить?» – и пьесу поставил Ефремов в молодом «Современнике». Драматург сопротивлялся этому, как мог: «Товстоногову не понравилась, значит, плохая, не стал бы он врать». Во время читки Володин извинялся перед труппой за каждое слово, казавшееся ему неудачным, и обещал все переделать. К концу жизни он и вовсе разочаровался в своих пьесах и долго запрещал Щедрину ставить «Фабричную девчонку», во время встречи с режиссером пытался отобрать у него и выкинуть в окно библиотечный журнал, где та была напечатана. (Вышедший в 1983 году спектакль театра Моссовета между тем получился прекрасным.) Стоит ли удивляться тому, что его жизнь складывалась так неровно?

Молодому человеку нравились самолеты, и он поступил в авиационный институт. В небе они были прекрасны, но на чертежах скучны – он бросил вуз и отправился учительствовать в сельскую школу. Пастернак и Достоевский сельским ребятам ни к чему, к тому же директор и завуч ненавидели друг друга и сильно пили, каждый из них пытался сделать его своим сторонником. Володин оставил школу, уехал из деревни и поступил в ГИТИС на театроведческий факультет. Причина следующего поступка не вполне ясна, возможно, дело в том, что в 1940 году высшее образование стало платным – оно обходилось в 400 рублей в год, чуть больше номинальной среднемесячной зарплаты служащего. Нищий, как церковная мышь, юноша бросил ГИТИС и добровольно ушел в армию. А там недалеко и война, которую он оттрубил с 1941 по 1945 годы в связистах и саперах. После нее остались медаль «За отвагу», осколок под сердцем и фронтовая привычка к водке. В ГИТИС он не вернулся, поступил на сценарный факультет ВГИКа. Блестяще сдал экзамены, так же учился, но после института отказался от прекрасно оплачиваемой работы в государственной сценарной мастерской. Безысходная фальшь строчкогонства вызывала у него тошноту, и он бежал в Ленинград – сейчас это, пожалуй, назвали бы дауншифтингом.

Так Володин об этом вспоминал, но, возможно, дело было в аберрации памяти и вовсю полыхавшей в начале 50-х космополитской кампании: работы для евреев в московском кино не было. В Ленинграде он маялся по съемным углам, дешевым, темным, неприглядным человеческим норам, таким город для него и остался. Работал Володин поначалу на «Леннаучфильме», редактируя пропагандистские фильмы для солдат. Впереди были вышедший в 1954 году отлично встреченный сборник прозы и «Фабричная девчонка»: он начал ее писать «в стол», для себя, прикинув объем текста на глазок. На следующий день после премьеры в БДТ Володин стал одним из самых известных драматургов Советского Союза – и уж точно самым критикуемым. Своей известности он стыдился: «Я не хочу быть человеком из “лимузина”. Я хочу быть – как будто меня из трамвая только что выкинули». Еще раньше, до театральной славы, успешно начав литературную карьеру и наткнувшись на человека, который читал его книжку, он испытал такое острое и стыдное чувство, что тут же ушел. Оборотная сторона умения почувствовать себя нижайшим из низких, греховнейшим из греховных – дар понять, принять и простить. Во время войны в свой первый короткий фронтовой отпуск Володин приехал к пропадающей в голоде и одиночестве вдове своего отца, той, что когда-то его отвергла, выложил на стол всю привезенную с собой снедь, выслушал ее исповедь:

Так Володин об этом вспоминал, но, возможно, дело было в аберрации памяти и вовсю полыхавшей в начале 50-х космополитской кампании: работы для евреев в московском кино не было. В Ленинграде он маялся по съемным углам, дешевым, темным, неприглядным человеческим норам, таким город для него и остался. Работал Володин поначалу на «Леннаучфильме», редактируя пропагандистские фильмы для солдат. Впереди были вышедший в 1954 году отлично встреченный сборник прозы и «Фабричная девчонка»: он начал ее писать «в стол», для себя, прикинув объем текста на глазок. На следующий день после премьеры в БДТ Володин стал одним из самых известных драматургов Советского Союза – и уж точно самым критикуемым. Своей известности он стыдился: «Я не хочу быть человеком из “лимузина”. Я хочу быть – как будто меня из трамвая только что выкинули». Еще раньше, до театральной славы, успешно начав литературную карьеру и наткнувшись на человека, который читал его книжку, он испытал такое острое и стыдное чувство, что тут же ушел. Оборотная сторона умения почувствовать себя нижайшим из низких, греховнейшим из греховных – дар понять, принять и простить. Во время войны в свой первый короткий фронтовой отпуск Володин приехал к пропадающей в голоде и одиночестве вдове своего отца, той, что когда-то его отвергла, выложил на стол всю привезенную с собой снедь, выслушал ее исповедь:

– Я думала, что он состоятельный…

Он прожил тогда отпуск у нее, влюбился в ее соседку по коммуналке, проститутку. Мачеха его остановила: у той венерическая болезнь, «лейтенанту, что к ней ходит, все равно: сперва хотел убить, теперь лечится». Из этой грязи и из способности накормить ту, что исковеркала детство, увидеть в шлюхе мадонну родились его пьесы. При этом присущие человеку грехи ему не были чужды. Фраза из «Пяти вечеров» – «вот какая у тебя будет бесчувственная жена» – была адресована ему. Солдатиков везли на войну, за грузовичком бежали женщины. Одна, невзрачная, серенькая – его недавняя знакомая. А сам он, как ему кажется, так нехорош, что не стоит и ее. Случайно услышанные слова красавца брата «интересно, сможет ли кто-нибудь полюбить Сашу?» врезались в его память на всю жизнь. Они переписывались, встретились после войны, поженились, прожили вместе всю жизнь, до могилы – но идиллии не было и в помине.

Жениться он не собирался, была договоренность о свободном партнерстве. И все же он расписался – из жалости, узнав, что подруга все время плачет. В загс они зашли между делом, с бидончиком для керосина в руках. История Бузыкина в «Осеннем марафоне» была взята автором из собственной жизни: все понимающая жена, другая женщина. А за пределами сценария сюжет продолжился так, что впору было снимать еще один фильм. Женщина – не машинистка, как в «Марафоне», а актриса – сказала: «Я хочу от тебя ребенка!» Он ответил: «Нет!», но ребенок все же появился. Женщина была моложе него на 20 лет, умерла она неожиданно, из-за порока сердца. И он взял второго сына в семью – так закольцевалась его собственная история, мальчику там тоже было несладко. Потом старший сын и его жена уехали в США, обжившись, они взяли к себе и младшего – он окончил университет, стал программистом.

Жениться он не собирался, была договоренность о свободном партнерстве. И все же он расписался – из жалости, узнав, что подруга все время плачет. В загс они зашли между делом, с бидончиком для керосина в руках. История Бузыкина в «Осеннем марафоне» была взята автором из собственной жизни: все понимающая жена, другая женщина. А за пределами сценария сюжет продолжился так, что впору было снимать еще один фильм. Женщина – не машинистка, как в «Марафоне», а актриса – сказала: «Я хочу от тебя ребенка!» Он ответил: «Нет!», но ребенок все же появился. Женщина была моложе него на 20 лет, умерла она неожиданно, из-за порока сердца. И он взял второго сына в семью – так закольцевалась его собственная история, мальчику там тоже было несладко. Потом старший сын и его жена уехали в США, обжившись, они взяли к себе и младшего – он окончил университет, стал программистом.

Одновременно – много случайных, мимолетных, ни к чему не обязывающих романов, вроде яркой женщины, гримерши на съемках михалковских «Пяти вечеров». На съемочную площадку он приезжал с бутылкой коньяка и с нетерпением дожидался перерыва. Не дождавшись, уходил с гримершей и возвращался в ее помаде. Такие грехи ему были свойственны, и он в них каялся, зато советских, иудиных грехов – предательств, доносов, подписей под осуждающих коллег письмами – Володин не совершал. В 1954-м Володин и Меттер единственные аплодировали распинаемому братьями-писателями Зощенко, и их отругал сидевший в президиуме бывший тогда в полной номенклатурной силе сталинский литературный аристократ Симонов.

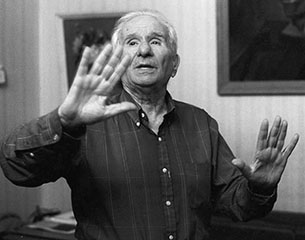

Он не знал и постсоветских грехов, стяжательства, погони за медийной известностью, премиями и наградными цацками. От «Ники» Володин отказался: он решил, что это название фирмы, что его приглашают на какой-то мутный корпоратив, и послал звонившую по-фронтовому. Деньги, полученные за премию «Триумф», у него выманили прикинувшиеся семьей беженцев наперсточники: 150 рублей на дорогу до Петербурга они оставили ему из великодушия. К старости он окончательно достиг просветленности, и это бросалось в глаза даже случайным людям, пытавшимся сделать ему что-нибудь доброе. Прохожая перестегнула ему застегнутые сикось-накось пуговицы, старушка, узнав Володина, всучила ему пять рублей, пьяница упал перед ним на колени:

Он не знал и постсоветских грехов, стяжательства, погони за медийной известностью, премиями и наградными цацками. От «Ники» Володин отказался: он решил, что это название фирмы, что его приглашают на какой-то мутный корпоратив, и послал звонившую по-фронтовому. Деньги, полученные за премию «Триумф», у него выманили прикинувшиеся семьей беженцев наперсточники: 150 рублей на дорогу до Петербурга они оставили ему из великодушия. К старости он окончательно достиг просветленности, и это бросалось в глаза даже случайным людям, пытавшимся сделать ему что-нибудь доброе. Прохожая перестегнула ему застегнутые сикось-накось пуговицы, старушка, узнав Володина, всучила ему пять рублей, пьяница упал перед ним на колени:

– Я вижу, вы тоже алкоголик!

После Александра Володина остались прекрасные пьесы, но и его личный сюжет и вовсе удивителен: перед нами обыкновенный святой, попавший в нелепую и страшную советскую жизнь.

Комментарии