Общество

Еврейский волкодав

Сумерки приносили Одессе налёты, убийства и ограбления...

05.01.2017

Лев Маргулис был первой скрипкой легендарного оркестра, исполнившего Седьмую симфонию Шостаковича в блокадном Ленинграде. В своем дневнике Маргулис недоумевал, кому пришло в голову собирать оркестр страшной зимой 1942 года, когда улицы были завалены трупами умерших от бомб и голода. Но именно это спасло полумертвым музыкантам жизнь.

Лев Маргулис был первой скрипкой легендарного оркестра, исполнившего Седьмую симфонию Шостаковича в блокадном Ленинграде. В своем дневнике Маргулис недоумевал, кому пришло в голову собирать оркестр страшной зимой 1942 года, когда улицы были завалены трупами умерших от бомб и голода. Но именно это спасло полумертвым музыкантам жизнь.

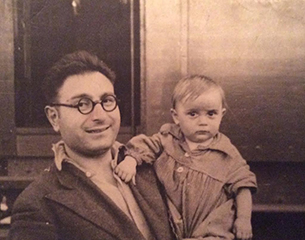

Лев Михайлович Маргулис родился в 1910 году в городе Бельцы. Его семья много переезжала – Тифлис, Николаев, Москва и наконец Ленинград, где он в 1927 году стал студентом консерватории. Он был талантлив и успешен, о его профессионализме говорит тот факт, что после аспирантуры он поступил в лучший симфонический коллектив города – оркестр Ленинградской филармонии. Перед войной Маргулис женился, у него родилась дочь Сима.

22 июня 1941 года Лев вместе с женой Мусей отправился на Невский – купить ей кофточку, а потом снять в сберкассе 700 рублей для поездки в Сочи. Но по радио выступил Молотов, заявил, что германские войска перешли границу. Кофточка, поездка в Сочи и мирная жизнь остались где-то далеко. Маргулис завел дневник и сделал в нем первую запись.

Музыкантам объявили, что они остаются работать. На призыв идти добровольцем Маргулис не откликнулся, мобилизован не был. Изготавливал маскировочные сети, убирал город, копал ямы. Его не покидало ощущение опасности. «Дома нервное состояние от тревог. Очень приятно видеть Симочку. Она отвлекает и развлекает, но вместе с тем ребёнку передаётся наше возбуждённое состояние, и она нервничает и капризничает». Вскоре Симочку с бабушкой пришлось отправить в эвакуацию. Детей вывозили из Ленинграда в обязательном порядке, многое на этом этапе эвакуации было не продумано, случались трагедии, но Сима и её двоюродная сестра Майя доехали благополучно. Родители пока остались в городе. «Дома пусто и уныло. Нет самого дорого. Как будто у нас вынули душу».

Пока в дневнике ещё нет ничего о голоде, о дефиците продуктов, хотя Маргулис уже начинает продавать вещи и искать подработку. «20 июля я заложил свой костюм и пальто за 470 руб. 400 руб. я отдал родным, а 70 оставил себе. Я очень хотел есть мороженое, и кажется, в основном я эти деньги истратил на мороженое». «В начале августа мне позвонил Шифрин и предложил работу в кладовой Мариинского театра. Мы там проработали пять или шесть дней. Кладовщик оказался довольно симпатичным человеком, но иногда делал довольно неприятные высказывания вроде того, что жиды и коммунисты никакие вояки».

Пока в дневнике ещё нет ничего о голоде, о дефиците продуктов, хотя Маргулис уже начинает продавать вещи и искать подработку. «20 июля я заложил свой костюм и пальто за 470 руб. 400 руб. я отдал родным, а 70 оставил себе. Я очень хотел есть мороженое, и кажется, в основном я эти деньги истратил на мороженое». «В начале августа мне позвонил Шифрин и предложил работу в кладовой Мариинского театра. Мы там проработали пять или шесть дней. Кладовщик оказался довольно симпатичным человеком, но иногда делал довольно неприятные высказывания вроде того, что жиды и коммунисты никакие вояки».

Постепенно, отправив в эвакуацию всю семью, Маргулис стал хлопотать и о своём отъезде. Он искал учреждение, с которым мог бы уехать, так как «неорганизованный» житель не мог покинуть город. «В эти дни я очень метался, но чувствовал, что у меня ничего не выйдет. Я чувствовал себя обречённым. Я готов был уехать рабочим с каким-нибудь заводом. Мне было страшно, и я не мог спать по ночам».

Известно, что в семьях ленинградцев не было запасов, не было даже привычки их делать. Не было серьёзных запасов и в самом городе. Из Москвы была прислана высокая комиссия, которая должна была оценить количество продуктов и принять меры. Но принимать меры было уже поздно.

8 сентября кольцо немецких войск вокруг Ленинграда сомкнулось, последняя дорога была отрезана. Началась блокада, сразу же последовало сокращение норм выдачи хлеба, мяса и крупы населению. «Выдача» вовсе не означала отсутствия денег: 300, позже 200, а потом, зимой, уже только 150 граммов нужно было выкупить, чаще всего отстояв громадную очередь. «Хотел купить свой скудный паек хлеба (125 гр. в сутки), но большие очереди отпугнули меня».

8 сентября кольцо немецких войск вокруг Ленинграда сомкнулось, последняя дорога была отрезана. Началась блокада, сразу же последовало сокращение норм выдачи хлеба, мяса и крупы населению. «Выдача» вовсе не означала отсутствия денег: 300, позже 200, а потом, зимой, уже только 150 граммов нужно было выкупить, чаще всего отстояв громадную очередь. «Хотел купить свой скудный паек хлеба (125 гр. в сутки), но большие очереди отпугнули меня».

Первая тетрадь заканчивается записями, в которых Маргулис еще пишет о чем-то, кроме продуктов. В дневнике есть слова о надежде, есть размышления. И есть вечный вопрос: за что? «Хороша жизнь! Нечего сказать! Конечно, в 1000 раз лучше умереть, но, как ни бесконечно тянется этот ужас, знаешь, что он должен рано или поздно кончиться, и жить будет так легко и хорошо, и хочется пережить. Пережить такую войну! Шуточки сказать, я, как никто, знаю, как это трудно, но что же говорить тем, что на фронте, если я буду скулить? Страшное время! Сколько крови и страданий. За что? За тупость человеческую. Вечную, огромную, бесконечную. За жадность, за подлость – неискоренимые черты человека. Я пережил ноябрьские праздники, которые, был уверен, что не переживу».

Во второй тетради жизнь города и самого музыканта все ещё напоминает человеческую. Ещё есть работа, в городе ходят трамваи, можно даже пойти в баню. Маргулису повезло: женщина, которая раньше работала в их семье няней, устроилась в столовую, она приносила продукты, готовила и подкармливала его. «30 ноября. В этот день я собирался быть дома и никуда не ходить. Мои обеденные талоны кончились, и я мечтаю о том, как Нюра мне сварит кашу из оставшегося от Финской кампании испортившегося пшена. У нас его было пол стеклянной банки, и она уже раз сварила, теперь осталось ещё на раз».

Во второй тетради жизнь города и самого музыканта все ещё напоминает человеческую. Ещё есть работа, в городе ходят трамваи, можно даже пойти в баню. Маргулису повезло: женщина, которая раньше работала в их семье няней, устроилась в столовую, она приносила продукты, готовила и подкармливала его. «30 ноября. В этот день я собирался быть дома и никуда не ходить. Мои обеденные талоны кончились, и я мечтаю о том, как Нюра мне сварит кашу из оставшегося от Финской кампании испортившегося пшена. У нас его было пол стеклянной банки, и она уже раз сварила, теперь осталось ещё на раз».

В начале декабря Лев Маргулис перешёл работать в оркестр Дома радио. Тогда это его очень обрадовало, он написал: «повезло». Но вряд ли мог предположить, насколько повезло. «6 декабря (света нет уже несколько дней). С 10 часов репетиция на радио. Репетировали программу передачи для Швеции: “Норвежская рапсодия”, и “Парижский карнавал” Свенсена, и 5-ю симфонию Бетховена, и торжественную увертюру “1812 год” Чайковского». Ленинградское радио вещало не только для жителей СССР. Чтобы показать, что город «живёт нормальной жизнью», музыканты вживую исполняли классическую музыку для слушателей из разных стран. Прямой эфир не был тогда чем-то особенным – напротив, дефицитом были воск и тем более плёнка для звукозаписи.

7 декабря. «Около 2 часов пришёл в Филармонию. Играли концерт – 5-ю Бетховена и “1812 год” – в пальто. Публика сидела в пальто и ёжилась от холода. Сегодня ужасный мороз 22–25». Публика в декабре в Филармонии! Кто мог прийти на концерт? Те, кто благодаря каким-то поблажкам не жил на «смертном» пайке зимы 1941 года: рабочим и ИТР – 250 граммов, служащим, иждивенцам и детям – 125 граммов. В городе были съедены все кошки и собаки, люди от голода сходили с ума, участились случаи людоедства, дистрофия изменяла не только тело, но и мозг. Трупы лежали на улицах, мало у кого были силы хоронить своих мертвецов.

7 декабря. «Около 2 часов пришёл в Филармонию. Играли концерт – 5-ю Бетховена и “1812 год” – в пальто. Публика сидела в пальто и ёжилась от холода. Сегодня ужасный мороз 22–25». Публика в декабре в Филармонии! Кто мог прийти на концерт? Те, кто благодаря каким-то поблажкам не жил на «смертном» пайке зимы 1941 года: рабочим и ИТР – 250 граммов, служащим, иждивенцам и детям – 125 граммов. В городе были съедены все кошки и собаки, люди от голода сходили с ума, участились случаи людоедства, дистрофия изменяла не только тело, но и мозг. Трупы лежали на улицах, мало у кого были силы хоронить своих мертвецов.

Удивительна запись от 10 декабря: «Пошел платить за квартиру, но уже было закрыто. Они работают до 3 часов». В городе, где люди умирали от голода, разрушенном бомбёжками, сжатом кольцом вражеских войск, надо было платить за квартиру! Кому? Зачем? Страшный абсурд, особенно когда понимаешь, что не было ни отопления, ни света, а кроме того, твой дом в любую секунду мог быть разрушен. Но Маргулису даже не приходит в голову возмущаться этим. «Я становлюсь фаталистом. Но не могу понять, какая гибель меня должна постигнуть. Бомба? Снаряд? Голод? Немецкие пытки? А может быть, именно здесь, среди этих переживаний лежит моё спасенье?»

В январе он перебрался в общежитие Дома радио, там в столовую приносили хлеб, не нужно было простаивать за ним в очередях. В общежитии было холодно, каждый день умирали люди. Думали и говорили только о еде. Концертмейстер Аркин, узнав, что Маргулис ведёт дневник, предположил, что это, вероятно, «стенографически-гастрономический отчёт». Но Маргулис был человеком острого ума и наблюдательности, он видел изменения, которые происходили в нем, и писал о них.

В январе он перебрался в общежитие Дома радио, там в столовую приносили хлеб, не нужно было простаивать за ним в очередях. В общежитии было холодно, каждый день умирали люди. Думали и говорили только о еде. Концертмейстер Аркин, узнав, что Маргулис ведёт дневник, предположил, что это, вероятно, «стенографически-гастрономический отчёт». Но Маргулис был человеком острого ума и наблюдательности, он видел изменения, которые происходили в нем, и писал о них.

11 января. «Надо терпеть. Не знаю только, доколе это будет возможно. Завтра мне 32 года. Положение в городе всё хуже, и все потеряли веру в спасенье. Книжка кончается, но в ней так мало важного, действительно характерного для нашего времени. Жаль, что я так близорук». «На днях в дремоте я ясно ощущал, как Мусины руки гладили меня по лицу. Я воображал, что еду на яхте. Мечтал, мечтал о своих дорогих малышах... Неужели мы все здесь погибнем?»

30 января ему передали повестку в Большой дом – так называли управление Народного комиссариата внутренних дел. «О чем я только не передумал по дороге туда. Я думал, что больше меня оттуда не выпустят, что на меня сделан ужасный донос. Подумал я и о наследстве из Америки – какой вздор!» Был ли это донос, допрос или предложение сотрудничать – так и осталось неизвестным, больше про свой визит он не напишет ничего. В конце таких разговоров обычно подписывалась бумага о неразглашении.

Третья тетрадь – это конец января и февраль, самый страшный месяц. Люди умирают, тех, кого ещё можно спасти, отправляют в стационары для дистрофиков. Оставшиеся в Доме радио проводят время вокруг буржуйки. Воды нет, берут снег на крыше и растапливают его. Люди измучены, обозлены, голод и отчаяние действуют на мозг, и в дневнике все чаще записи о ссорах, обидах.

Третья тетрадь – это конец января и февраль, самый страшный месяц. Люди умирают, тех, кого ещё можно спасти, отправляют в стационары для дистрофиков. Оставшиеся в Доме радио проводят время вокруг буржуйки. Воды нет, берут снег на крыше и растапливают его. Люди измучены, обозлены, голод и отчаяние действуют на мозг, и в дневнике все чаще записи о ссорах, обидах.

5 марта в Куйбышеве произошло грандиозное событие – впервые исполнили Седьмую симфонию Шостаковича, произведение особенное и для композитора, и для его родного города. Сам Шостакович так писал о ней: «Много сил и энергии я вложил в это сочинение. Никогда я не работал с таким подъемом, как сейчас. Есть такое крылатое выражение: “Когда грохочут пушки, тогда молчат музы”. Это выражение справедливо относится к тем пушкам, которые своим грохотом подавляют жизнь, радость, счастье, культуру. Это грохочут пушки тьмы, насилия и зла. Мы воюем во имя торжества разума над мракобесием, во имя торжества справедливости над варварством. Нет более благородных и возвышенных задач, нежели те, которые вдохновляют нас на борьбу с темными силами гитлеризма. И муза нашего народа своим могучим голосом помогает нам творить победу».

«Он писал это, я думаю, не ради протеста, в пику нашим врагам, оккупантам, не для того, чтобы воодушевить блокадников, – говорил писатель Даниил Гранин. – Нет, это была потребность гения, его мужество, его вызов, вот этот личный вызов, о котором никто не знал, кроме него, но эта потребность души противиться и не поддаться».

«Он писал это, я думаю, не ради протеста, в пику нашим врагам, оккупантам, не для того, чтобы воодушевить блокадников, – говорил писатель Даниил Гранин. – Нет, это была потребность гения, его мужество, его вызов, вот этот личный вызов, о котором никто не знал, кроме него, но эта потребность души противиться и не поддаться».

Было ли это совпадением или расчётом, но именно в начале марта к дирижёру оркестра Дома радио Карлу Ильичу Элиасбергу в стационар для дистрофиков пришёл скрипач Фесечко: «Борис Загурский спрашивает, можете ли вы с ним повидаться». Борис Загурский после ранения вернулся на свой довоенный пост и возглавил Управление по делам искусств при Ленинградском горсовете. На следующий день Элиасберг пришёл к нему – для этого его пришлось поддерживать с обеих сторон под руки. Разговор, который состоялся между ними, есть только в воспоминаниях Элиасберга. Загурский предложил ему собрать оркестр и начать репетировать. «Есть указание городского комитета партии – надо начинать играть, надо начинать во что бы то ни стало. Это нужно армии, это нужно Ленинградскому фронту, это нужно городу, это нужно нам и, наконец, это нужно немцу».

Кому пришла в голову идея исполнить Седьмую симфонию в блокадном Ленинграде – неизвестно, документов с таким решением пока не найдено. Но сохранилось письмо карандашом, которое Элиасберг написал Шостаковичу с просьбой прислать партитуру: «Я надеюсь на ваше содействие в этом вопросе, что даст нам возможность показать ваше новое детище у нас в Ленинграде не позже 1 мая». В оркестре провели «ревизию» – в списке музыкантов большинство фамилий было обведено черным, а некоторые имена оставшихся в живых – красным, играть они уже не могли. Осталось 16 человек. Через несколько дней по радио дали объявление о наборе в оркестр, а Элиасберг начал обходить тех, кто ещё был жив. 29 марта Седьмую симфонию торжественно исполнили в Москве, а на следующий день прошла первая репетиция блокадного оркестра; она длилась сорок минут, у музыкантов не было сил играть, а у дирижёра – дирижировать.

Кому пришла в голову идея исполнить Седьмую симфонию в блокадном Ленинграде – неизвестно, документов с таким решением пока не найдено. Но сохранилось письмо карандашом, которое Элиасберг написал Шостаковичу с просьбой прислать партитуру: «Я надеюсь на ваше содействие в этом вопросе, что даст нам возможность показать ваше новое детище у нас в Ленинграде не позже 1 мая». В оркестре провели «ревизию» – в списке музыкантов большинство фамилий было обведено черным, а некоторые имена оставшихся в живых – красным, играть они уже не могли. Осталось 16 человек. Через несколько дней по радио дали объявление о наборе в оркестр, а Элиасберг начал обходить тех, кто ещё был жив. 29 марта Седьмую симфонию торжественно исполнили в Москве, а на следующий день прошла первая репетиция блокадного оркестра; она длилась сорок минут, у музыкантов не было сил играть, а у дирижёра – дирижировать.

В дневнике Льва Маргулиса с 21 февраля по 18 марта – тишина. А 18 марта вдруг: «В столовой у нас стало неплохо. Увеличились порции каш». И дальше опять про беды и неурядицы. И опять молчание. И только 7 мая появляется запись про это время: «С 23 марта, когда у меня кончились карточки на хлеб и крупу, вдруг нам дали спец. столовую, где я и обедаю до сих пор без карточек. За это время я немного оправился... Обеды в этой столовой очень вкусные. С конца марта стал играть соло на радио. С апреля стал играть и в концертном ансамбле. 1 апреля играл соло. Все слышавшие меня очень хвалили игру».

По документам всё сходится: в марте 1942 г. Управление по делам искусств организовало для музыкантов Радиокомитета столовую, где было «усиленное» питание по спецталонам. Именно это обещал Элиасбергу Борис Загурский, когда просил собрать оркестр радио. Они репетировали каждый день, прибавляя по 5–10 минут. Но ни о репетициях, ни о Седьмой симфонии, ни о грандиозной премьере в Большом зале Филармонии 9 августа в дневнике Льва Маргулиса нет ни слова. Почти ничего нет про это и в немногих сохранившихся записях других музыкантов. Скорее всего, тогда они не осознавали, что работа над симфонией стала для них способом выживания, сохранением себя.

По документам всё сходится: в марте 1942 г. Управление по делам искусств организовало для музыкантов Радиокомитета столовую, где было «усиленное» питание по спецталонам. Именно это обещал Элиасбергу Борис Загурский, когда просил собрать оркестр радио. Они репетировали каждый день, прибавляя по 5–10 минут. Но ни о репетициях, ни о Седьмой симфонии, ни о грандиозной премьере в Большом зале Филармонии 9 августа в дневнике Льва Маргулиса нет ни слова. Почти ничего нет про это и в немногих сохранившихся записях других музыкантов. Скорее всего, тогда они не осознавали, что работа над симфонией стала для них способом выживания, сохранением себя.

После войны жена и дочь вернулись из эвакуации, Маргулис оставил оркестр радио и стал солистом Концертного бюро Филармонии, а потом концертмейстером оркестра в Театре музыкальной комедии. Он мало говорил про блокаду, но про премьеру Седьмой симфонии все-таки рассказал дочери Симе. «Он говорил, что это было здорово, когда они играли, голодные, полумёртвые, – вспоминает она. – Только в ситуации, когда вопрос жизни и смерти, можно сыграть такую симфонию. Это дало воодушевление, стимул жить и победить. Вот так он об этом говорил». Когда дневник в 2012 году оказался в «Лениздате», автора давно уже не было в живых.

Дарья Рыжкова

Комментарии